康德的哲学一向以难以理解而闻名。之所以今天的人难以欣赏,是因为康德使用了很多形而上的概念和论述。

事实上,康德哲学的意义在于其宏伟的理论结构,而不在于其具体论述的正确性。换句话说,这座哲学大厦沾满了形而上的泥土。

学者金观涛曾说过:我试图用高压水龙头冲走污泥来呈现康德哲学的宏观结构。为此,我选取了金观涛先生的一篇文章来了解康德哲学中问题意识的历史和思想根源。

01

康德哲学诞生的背景

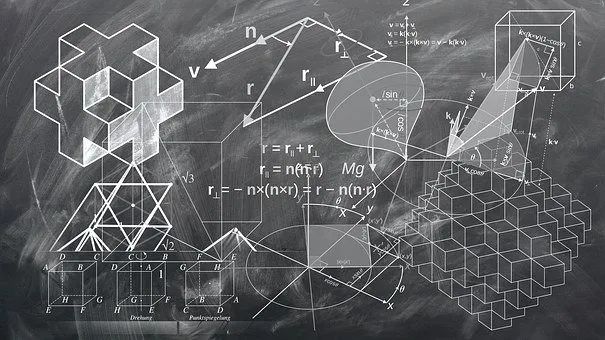

康德出生于1724年,当时牛顿的《自然哲学的数学原理》发表已经30多年,经典力学的世界观已经确立,启蒙运动才刚刚开始。

康德于 1804 年去世,这一年法国大革命席卷欧洲,天主教文明开始现代转型。换句话说,康德的80年人生,恰逢欧洲理性主义的鼎盛时期,很可能压倒英美经验主义。

如上所述,笛卡尔作为欧洲理性主义的代表人物,创立了解析几何,开创了用数学精神(几何清晰思维)解释自然现象、自我意识以及人类社会制度和行为的思想理论。并用它取代了历史遗留下来的(亚里士多德)形而上学。

康德在惊叹于牛顿解释天体定律的数学精确性的过程中长大,并目睹了法国启蒙运动对天主教传统的理性颠覆。

作为一个努力被启蒙运动的火焰所温暖而不是被它烧毁的哲学家,康德一生致力于重建形而上学,维护西方现代性的上帝信仰与认知理性分开共存的结构,从而维持了理性的统一。真、善、美。

需要强调的是,康德生活在科学和经济远远落后于英法的偏远地区——德国柯尼斯堡。在那里,他可以了解现代科学的成果,并受到法国日益激进的启蒙运动思潮的影响。然而,作为一个“乡村知识分子”,康德只能作为现代科学研究和启蒙运动的旁观者而存在。

可以说,康德在发表《纯粹理性批判》之前所做的任何工作都不是最重要的。

1770年,康德获得柯尼斯堡大学教授职位,开始了“沉默的十年”,准备《纯粹理性批判》。

康德思想的成熟是两件事影响的结果:一是休谟经验主义对笛卡尔理性主义的批判,二是卢梭思想的刺激。

康德曾说过:“正是休谟的提醒,在多年前首先打破了我教条主义(欧陆理性主义)的梦想,并为我在思辨哲学的研究中指明了一个完全不同的方向。”

卢梭对康德的巨大影响集中在法国启蒙运动对个人自主性的强调上。康德认识到,个人自由是现代价值体系(特别是个人权利)的核心,建立在这一价值基础上的契约社会具有无可置疑的合法性。

尽管康德不同意以法国大革命作为建立现代社会的一种方式,但他完全接受启蒙运动的价值观。

康德的目标是重建形而上学,一方面回应休谟的怀疑论,另一方面寻找一种不同于大陆理性主义的哲学作为现代价值的基础。

康德通过以人为中心的“认识论”转向亚里士多德的形而上学,建立了以“判断”为基础的新哲学,试图为现代性重新辩护,提供真善美统一的理论。

这一切造成了康德哲学的复杂性及其深刻的内部矛盾:一方面,形而上学已经过时,是一种早已消亡的分析方法;另一方面,形而上学已经过时,是一种早已消亡的分析方法。另一方面,康德利用形而上学的认识论转向,开创了现代哲学。

直到今天,西方哲学家仍然认为严格的道德论证离不开形而上学。

02

“三批判”的结构

康德为正在解体的形而上学注入了哪些新的元素,使其“复活”,成为能够容纳现代性的哲学?

这就是“先验唯心主义”。暂且不说什么是“先验观念”,“先验观念论”的一个极其重要的功能,就是成功地应对了当时科学革命对哲学提出的挑战。

康德哲学并不满足于像经验主义和怀疑论那样简单地划定“应该”与“是什么”、“事实”与“价值”的界限,以阻止科学进入终极关注和价值的领域。

它将理性归为某种先验概念,实现了原本以宇宙为中心的理性向以人类主体为中心的转变。康德认为自然科学(物理学)与数学同源,都蕴含在理性之中。

这也解释了为什么牛顿力学能够用数学来理解天体运动,引发现代科学革命。相应地,康德哲学重新定义了道德的基础和终极关怀的立场,再次像亚里士多德的形而上学一样实现了真、善、美的统一。

可见,先验唯心主义的意义在于在欧洲理性主义与英美经验主义的对立中找到一条新路径,并对两者进行超越。

康德超越两者的途径是实现理性中心的转变,这必须通过批判大陆理性主义来展开他的哲学论述。康德哲学在人类思想史上首次开启了意识形态理论的“批判范式”。

需要强调的是,“批判范式”原本是欧洲理性主义具有不可动摇地位时,通过分析其内在缺陷来论证自己主张的方法。并不是说批评本身就一定会带来创新。

按照大陆理性哲学的观点,数学是理性的纯粹形式,用它来推演自然规律就是自然科学(物理学),牛顿力学就是一个例子。理性不仅支配着人类对宇宙的认识,也决定着终极关怀。康德对此的否定就是“纯粹理性批判”,又称“第一批判”。

按照大陆理性主义的观点,人类社会理性的体现是法治、个人权利和道德规范。现代社会本质上是一个以理性为基础的制度和社会行为。反思就是重新定义“实践理性”,这构成了康德的“第二批判”。

欧陆理性主义不仅主张知识和社会必须处于理性的统治之下,而且提出美学和艺术也必须是理性的。反思这一点就是康德的《判断力批判》,也被称为“第三批判”。

总之,康德哲学的本质就是打破理性主义以理性(数学和基于几何公理的推理)覆盖各个领域的谬论,指出理性在认知、实践和美学中各自的地位和前提。

03

哲学上的“哥白尼革命”

理性原本是集数学、宇宙、人类社会规律于一体的客观外在规律。这时,它成为人们处理感性认识的一种模式,人从此成为科学理性的中心。

康德由此实现了理性中心的转变。他声称这是哲学从“地心说”到“日心说”的重大转变,即理性(认识论是其中的一部分)从符合客体转向以个体主体为中心。

康德哲学因此被视为哲学上的“哥白尼革命”。

然而,数学和现代科学的本质是如此深刻,远远超出了康德时代所能回答的范围。

不过,康德把“纯粹理性批判”称为理性主义的“哥白尼革命”也不无道理,因为它虽然在科学上是错误的,但却有助于构建适应现代性的哲学。

根据康德的《第一批判》,理性是人类与生俱来的。这样,法律和道德的存在就不是理性主义所说的外在理性法则(自然法)在人心中的反映,而是人自身的反映。一个超验的想法。

由此,康德实现了哲学上的一大飞跃,即人们必须把理性提升到意识的层面,认识到自己应该服从理性(包括理性所规定的规律)。

“实践理性”是指人们认识到必须自觉遵循道德规范。人类的道德自律成为理性的最高实现,其基础是人的自由意志。更重要的是,只有这种自律才能证明人是自由的。

《第二批判》全面发展了休谟“实然”不能推论“应然”的观点,指出理性社会实现的本质是自由个体遵循道德、服从正义法则。

道德和自由无法被认知或验证;他们只有实际的可能性。这与宇宙法则和用理性认识宇宙(现实世界)完全不同。

康德是历史上第一个将道德定义为行善的意愿的人,从而将“道德命令”与“自然法则”区分开来。道德哲学的诞生,是一个划时代的事件。

“第三批判”将“第一批判”和“第二批判”对认知理性的局限性进一步延伸到人类生活的其他领域,从而厘清了“第一批判”和“第二批判”的关系。

《判断力批判》由“审美判断力批判”和“目的判断力批判”两部分组成。前者属于艺术哲学,讨论判断的本质和普遍性;后者进一步凸显了主体的内在自由,表明道德追求与自由是互为前提的。

如果用熟悉的话来解释,“第一批判”的内容是“我能知道什么”,“第二批判”的内容是“我能做什么”,“第三批判”的内容是“我能知道什么”会发生什么”。

三者共同构成了“人类的条件”,即“人类是什么”。

其中,个人自由成为整个哲学体系的“基石”。

康德说:“有两件事,人们思考得越频繁、越坚持,内心就越充满新的、不断增长的惊奇和敬畏:我头顶的星空和我内心的道德法则。”

这句话道出了康德哲学的精神:

首先,康德实现了真、善、美的统一。星空与道德,都是值得探索和敬畏的永恒之物。他们有着不同的外表,却有着相同的起源。美学就是“真哲学”(星空)和“善”。 “哲学”(道德)的逻辑延伸;

其次,17世纪最令人惊奇的事情是数学在自然科学研究中的应用。康德依靠先验唯心论证明了数学与自然科学(物理学)的本质一致性,令当时的人们信服。解释。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.huiruiwang.com/html/tiyuwenda/9421.html